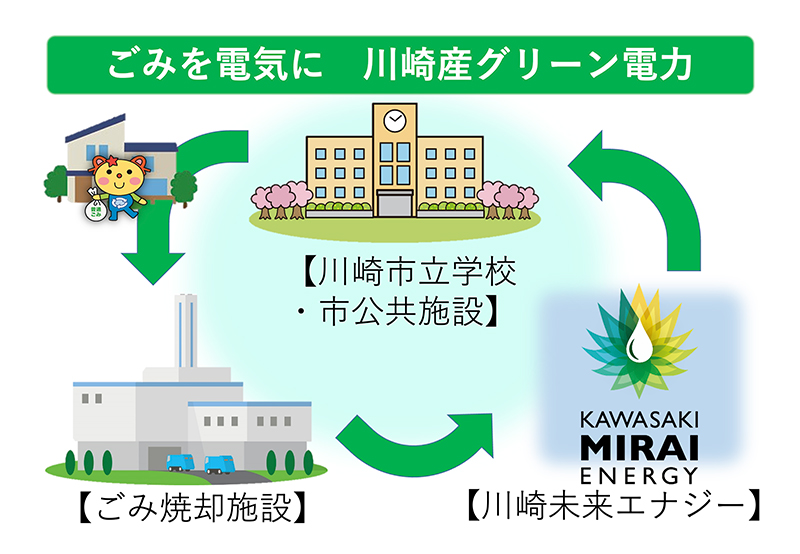

わたしたちが使っているエネルギー源はいろいろありますが、脱炭素社会の実現に向けて、エネルギーを作りだすときに二酸化炭素を排出しない「再生可能エネルギー」が1つのカギとなります。川崎市も再生可能エネルギーを市の施設に取り入れる取組を進めていて、実際に皆さんが通っている学校でも、令和7年4月現在で、ほぼすべての学校で再生可能エネルギー100%の電気を使っています。

再生可能エネルギーのひとつである太陽光発電は、太陽のエネルギーを活用して発電する方法です。太陽光発電は、二酸化炭素を発生させずに電気を作ることができるため、脱炭素社会の実現に向けて重要な発電方法です。

また、建物に太陽光発電設備を設置すれば、二酸化炭素を出さずに発電した電気で電気代を節約できるだけでなく、停電しても太陽の光があれば電気を使えるといった長所があります。川崎市では条例を改正して、市内で新しく建てる建物へ太陽光発電設備の設置を進めるルール作りを行い、令和7年4月から取組を始めました。

学校などの公共施設の屋上では、施設内で使用する電気を作るための太陽光発電設備の設置を進めているほか、省エネ効果の高いLED照明器具を新たに導入するなど、使用電力自体を抑えるための取組も行なっています。

川崎高等学校屋上

川崎高等学校屋上

このほか、水素などの新たな二酸化炭素フリーエネルギーの活用も重要です。

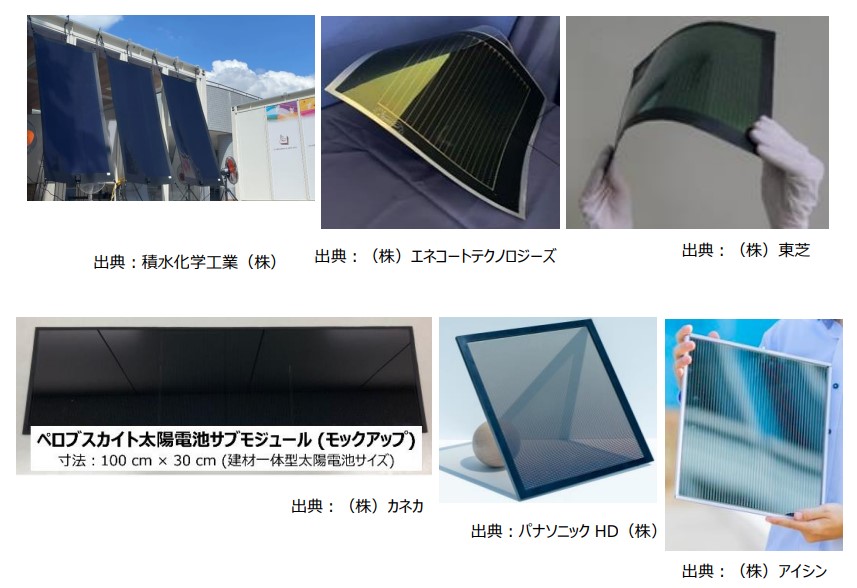

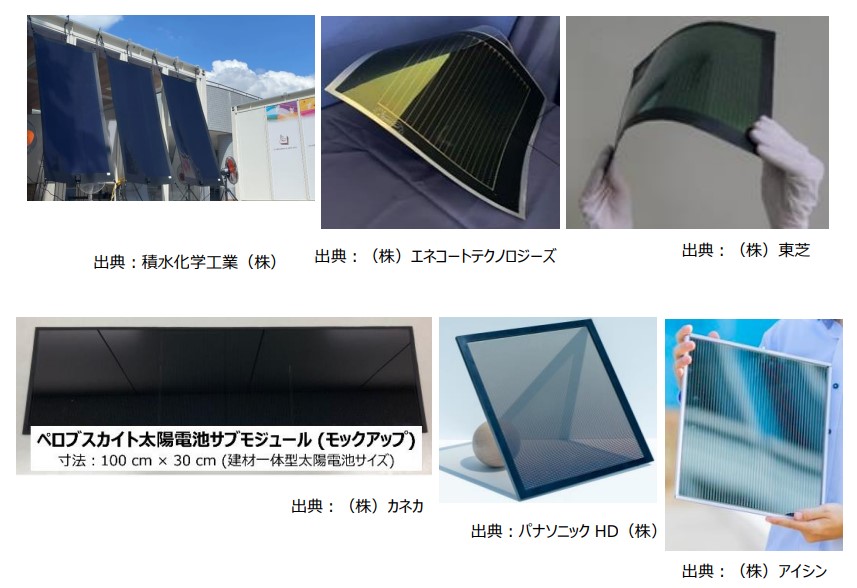

新しい太陽光発電設備「ペロブスカイト太陽電池」

―川崎でも進む新しい技術の研究・開発―

現在、主に使われている太陽光発電設備(太陽光パネル)は、「重い」「大きい」「硬い」といった性質から、屋根や地面などに多く設置されています。

近年、次世代の技術として、「薄い」「軽い」「曲げられる」という特徴を持った「ペロブスカイト太陽電池」が注目されています。実際に、この新しい技術が日常生活の中で使われるようになれば、例えば窓ガラスや壁面に組み込まれた太陽電池で発電できるようになり、再生可能エネルギーがより身近になり、私たちの生活が大きく変わる可能性があるのです。

この新しい技術の研究・開発に、川崎市内の企業も取り組んでいます。

ペロブスカイト太陽電池 イメージ

次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会

次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会

「次世代型太陽電池戦略」から抜粋

エネルギーとしての水素利用

水素は、再生可能エネルギーをはじめ多様なエネルギー源から製造が可能であり、利用段階で二酸化炭素排出が無いため、脱炭素化に資するエネルギーとして期待されています。また、川崎市臨海部は現在、国内全体の約1割に相当する水素を使用しています。

環境省「脱炭素化に向けた水素サプライチェーン・プラットフォーム」から作製

環境省「脱炭素化に向けた水素サプライチェーン・プラットフォーム」から作製

環境負荷の低減

水素は利用時に二酸化炭素を排出しないため、環境負荷を低減できます。再生可能エネルギーからつくる水素はさらに二酸化炭素削減効果が期待できます。

産業の活性化

地域の資源からつくった水素を、地域で利用することができれば地域の事業者が参画でき、地域産業の活性化につながります。

非常時にも活躍

災害時に既存の電力インフラが止まった場合でも、あらかじめ水素を貯蔵しておくことで、燃料電池等を通してエネルギーを供給できます。

電気と熱の2つのエネルギーを供給

水素は燃料電池を通して電気エネルギーだけでなく熱エネルギーも供給できるため、エネルギーの有効利用が可能です。

環境にやさしく災害時にも活用できる次世代自動車

次世代自動車は、二酸化炭素や大気を汚す有害な物質をあまり出さない、または全く出さない、環境にやさしい自動車で、電気自動車や燃料電池自動車、ハイブリッド自動車などがあります。

特に電気自動車や燃料電池自動車は電気を取り出すことができるため、地震や水害などの災害時での活用が期待されています。脱炭素社会の実現に向けてはさまざまな取組を行うことが必要で、次世代自動車を普及させることもその一つです。

そのためには、次世代自動車を選んでもらうことが必要となるので、川崎市では、電気自動車へ電気を入れるための充電器を市の施設に設置しています。また、イベントなどの場で、次世代自動車を実際に見てもらい、取り出した電気を使うところを体験してもらう機会を提供しています。